新学期に突入し、大学入試の準備を真剣に考えはじめた高校生が多いのではないでしょうか。

学習塾のCMや広告でも頻繁に入試対策についての内容が多くみられるようになり、関心が高まっていることと思います。

しかし、「早いうちから対策しないと間に合わない」や「高3からでも間に合う」など、意見が分かれており「いつから本気になればいいの?」と迷ってしまいます。

この記事では、早いうちから対策が必要なケースと高3からでも間に合うケースの内容について、わかりやすい形で解説しています。

これから受験に向けて準備をする高校生や、その家族の方にとって、1つの参考になれば幸いです。

ポイント

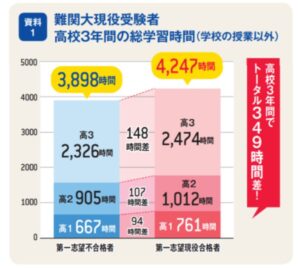

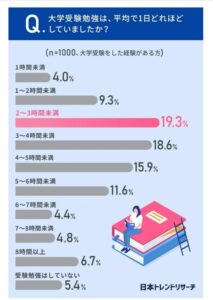

- 受験勉強で確保したい時間は1年間で最低1000時間、難関大志望は約2400時間

- 高1、高2のうちは1日に2~3時間の学習習慣があるとよい

- 高3で受験勉強を始めるなら、科目数の少ない入試方法を選ぼう

- やる気がでないこともある、モチベーション維持の工夫を自分なりに作ろう

大学受験の準備は高3からでも大丈夫?間に合うケースと間に合わないケースを徹底解説

高3では遅いと言われる理由

受験勉強を高3から始めるのは遅いと言われる背景には、学習習慣の有無と学習効率、志望校の選択があります。

学習習慣とは、毎日継続して学習している平均的な時間のことを指しており、1日のうちでどれだけ勉強に時間を使っているかということです。

学校の宿題や課題に取り組む時間、学習塾で勉強している時間、自主学習の時間などがあてはまります。

この学習習慣がある程度は身についている場合、高3から受験勉強に本気を出しても、継続しやすいので成功する可能性がグッと高まります。

学習効率とは、短時間でどれだけ内容を暗記・吸収できるかや、より多くの問題をこなせるかということです。

勉強に充てられる時間は限られているので、普段から高い学習効率が身についていると高3から本気を出しても間に合います。

また、志望校の選択も重要です。

難関大学や国立大学、医学部受験などを考えている場合、勉強に充てる時間を多くとらなくてはなりません。

入試方法の選び方もポイントで、受験に必要な科目数が多いほど、学習時間を増やしていく必要があります。

では、いったい自分はいつから本気で受験勉強をはじめたらいいのか。

適切な計画を立てたり、受験勉強を始める時期の判断を行なったりするための方法について、深堀していきましょう。

受験勉強の開始する時期と合格率

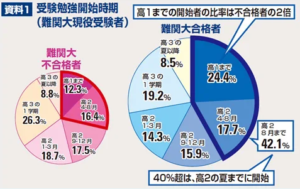

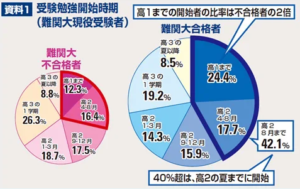

高校生がどれくらいの時期に受験勉強を開始したのか、平均的な割合を見てみましょう。

まずは、難関大学の受験勉強を開始した時期から見てみると、合格者は高2のうちに始めているのが全体の約半数であることがわかります。

反対に不合格者のグラフを見ると高3から始めた人の割合が約35%となっており、合格者の青いグラフで高3からを示した合計である約27%と比べるとやや多くなっています。

このグラフからわかることとして、難関大学を志望する場合は高2のうちにはじめておくのが良い、さらに言えば高1の段階で始めるのがベストと言えるでしょう。

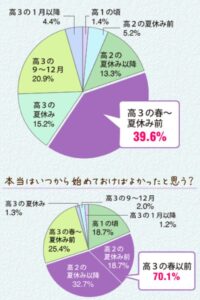

またこちらのグラフでは大学の難易度を問わず、大学に合格した生徒を対象としたアンケート結果です。

難関大学の合格者のみのグラフに比べると、高3から始めた割合が全体の約75%と大幅に増えていることがわかります。

つまり、難易度を少し下げた場合などは高3からの受験勉強でも間に合う可能性がでてくるようです。

しかし、実際は高2のうちに始めておけばよかったと回答する生徒が多く、早く始めるほど合格率が高くなることが考えられます。

大学受験の合格者は何時間勉強しているのか?

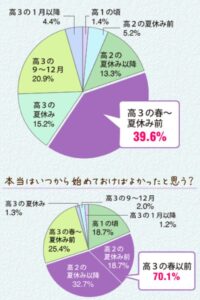

次に受験勉強に充てた時間の平均を見てみます。

このデータを見ると、難関大学の場合は高校3年間で4000時間を超える勉強時間が必要なことがわかります。

合格者が高3のときに勉強していた2472時間を4月~2月末までの11か月で割ってみると、1日平均7.5時間ほどになります。

平日の学校帰りに7時間以上の学習時間をとるのは難しいので、休日や長期休暇に10時間以上の学習をしていることが予測されます。

つまり難関大学を志望する場合、高3の時点で1日平均7.5時間が必要と考えると短期集中では限界があるので、高1や高2の早いうちから始めておくことが良いと考えられます。

また、大学の難易度や合否を問わず大学受験を経験した人へのアンケート結果では、1日に2~3時間が最多となっていました。

2~3時間の勉強を1年続けると1000時間ほどになるので、高3の1年間で「最低でも1000時間は確保できないとマズい」と考えるのがよいでしょう。

高1の時点から2~3時間の勉強を続けているだけでも3000時間ほどになるので、やはり積み重ねが重要といえます。

受験勉強は毎日続ける気力、体力、集中力が必要

積み重ねという部分をさらに深堀すると、受験勉強を開始する時期に習慣化ができているのかという点も重要です。

人間が何かを習慣化するには最短で2週間は必要で、平均では3か月ほどかかると言われています。

「今日から毎日、平日は5時間、休日は10時間勉強するぞ!」と気合を入れること自体は間違いではありませんが、長時間イスに座るための体力や、勉強を続けられるだけの集中力を維持するのは簡単ではありません。

そのため、高3から受験勉強を始める場合でも、それ以前に毎日少しづつでも勉強をする習慣づけをしておくことが得策です。

習慣をつける方法としてはスタディプランナーをつけたり、アプリで学習記録を付けたりする方法がおすすめです。

スタディプランナーは300円~2000円ほどで販売されており種類も豊富なので、自分の好みや用途に合わせて購入することができます。

またアプリの場合は無料で使えるものがほとんどで、手軽に記録を付けられるところが最大の利点です。

自分に合った方法を使い、できるだけ早いうちに学習を習慣化しておきましょう。

https://twitter.com/Chika5951/status/1320568674361643008 https://twitter.com/EiDi3DZFHK8G1gN/status/1450949761012432899入試方法で対策に必要な時間が変わってくる

近年では一般入試や推薦入試以外にも様々な形態の入試方法が増えており、必要な教科の数や範囲も全く異なっています。

高3から受験勉強を始める場合なら勉強する教科は少ないほうが良いですし、得意な教科を活かせる入試方法を選ぶと成功に近づくでしょう。

そのため、どのような受験方法があるのか大学別に見ていきたいと思います。

国公立大学の場合

国公立大学の場合はまず、文系・理系ともに共通テストの対策が必要で、5教科以上が一般的です。

|

国公立大学文系学科の例 国語+地理歴史・公民から2科目+数学①②各1科目+理科①2科目+英語 計6教科8科目 国公立大学理系学科の例 国語+地理歴史・公民から1科目+数学①②各1科目+理科②2科目+英語 計5教科7科目 |

二次試験になると、文系の場合は国語・英語・地歴公民または数学の3教科、理系の場合は数学・理科(1~2科目)・英語の3教科が受験科目として設定されているのが一般的です。(難関大学では4教科の場合もあります。)

私立大学の場合

私立大学では共通テストを利用する入試方法もあれば、そうでないものもあります。

さらに1教科1科目だけで受験できる場合もあれば、5教科7科目が必要な場合もあるなど、各大学で内容がかなり異なります。

まず1科目で受験できる大学の一例です。

|

①関西学院大学/国際学部 入試方法:一般入試英語1科目型 科目:英語(共通テスト)+英語(2次) ②東京福祉大学/全学部 入試方法:1科目型4期 科目:数学(IA)or国語or英語 |

共通テストと2次で英語の1科目で受験できるパターンや、共通テストを必要とせず大学独自の試験で1科目のみ必要とするパターンを取り上げました。

続いて、2科目で受験できる大学の一例です。

|

①青山学院大学/経済学部 入試方法:一般 個別学部B方式 科目: 英語、数学ⅠAⅡB ②千葉商科大学/全学部 入試方式:一般前期2科目・中期 科目:英語 or 数学ⅠA or 国語 (古文・漢文を除く) or { 日本史 or 政治・経済 }から2科目 |

このように1~2科目にターゲットを絞って対策できるなら、高3から受験勉強を開始しても間に合う可能性が広がります。

しかし、受験科目が少ないがゆえに、倍率や合格点が高いケースもあるので油断は禁物です。

また、志望校を決めずに闇雲に受験勉強をはじめるのは、受験に必要な教科に対して十分な時間が取れなかったり、受験で使わない教科に時間を使っていたなど、効率が悪くなるので絶対にやめましょう。

やる気が出ない、自己肯定感が低い、モチベーションを保つためのポイント

ここまで、学習習慣をつけることが大切だ、1日○○時間勉強する必要があるなどと、書いてきました。

しかし、この記事を読んでいる高校生の中には、やる気が出ないと感じたり他の受験生と比べて劣等感を持ったり、自己肯定感が低くなったりするなど悩みを抱えている人もいると思います。

そういう人にオススメしたい、モチベーションを保つポイントを2つ紹介したいと思います。

まずは、周囲からの刺激を取り入れる方法です。

自室にこもって1人で勉強をしているタイプで環境に慣れすぎてしまうと、やる気が減退していくことがあります。

その場合は図書館やカフェなど、自分と同じような受験勉強をしている高校生から刺激を受けとり、自分を奮い立たせてみましょう。

実際に外出するのが難しい場合は、YouTubeで勉強の様子を配信している高校生の動画を再生しながら自分も学習に取り組むと競争心が芽生えて、やる気を維持できると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=ge_xfksV–oもう1つの方法は、SNSを断つことです。

やる気やモチベーションを維持できなくなる理由として、他人と比較しすぎというパターンもあります。

InstagramやXなどでは、大学入試をテーマに扱った投稿も多く、必ずしもポジティブな内容とは限りません。

受験勉強でストレスが溜まると、ついついネガティブな内容を取り込みがちになるので、やる気を削がれる原因になります。

このような状態になっている人はスマホやPCをなるべく遠い場所に置いて勉強したり、ホーム画面から一時的にアプリを消すなど、SNSに触れない時間を作ってみるとよいでしょう。

https://twitter.com/sakurai7715/status/1496175597965692928リアルなクラスメイトとかと繋がってるSNSぜんぶ消した…あっLINEはさすがに消してないけど元々ほぼ使ってないから大丈夫。人と比べなければ自己肯定感そこまで下がらないはず!これから受験で絶対病むから出来るだけ要員減らさなきゃ

— れいな (@UeymXd) November 10, 2019

まとめ:受験勉強は高2のうちに始めるのがよい、高3からの場合は工夫が必須

難関大学の志望者が合格するためには高校3年間で約4000時間以上の勉強時間を確保する必要があり、高3からいきなり本気を出して挽回するには厳しい現状があります。

そのため、高3から受験勉強を始めることは遅いと割り切って、1科目や2科目で受験できる大学を探すことや、共通テストを使わない方法を検討することが大切です。

また、高1や高2の学生は早めに学習習慣をつけ、1日に2~3時間の勉強時間を毎日確保できていると、高3から本気を出しても持続力が養われている分、成功しやすい側面があります。

結論として、高2のうちに受験勉強を開始しておくことが良いと言えます。

高3から始める場合は、闇雲にやるのではなく限られた時間で最大限の効果を出せるように計画を立ててから進めましょう。

また、やる気やモチベーションの低下は学習習慣を途切れさせたり、受験勉強に本気を出す時期を遅らせたりする原因にもなるので、刺激を取り入れて自分を奮い立たせるか、刺激を減らして落ち着いて学習できる環境を整えるかのいずれかの方法で乗り越えましょう。

- 難関大学を志望する学生は高3だと遅い

- 難易度の低い大学は高3からでも合格する可能性がある

- 高3で受験勉強を始めるなら、科目数の少ない入試方法を選ぼう

- 学習習慣がないと本気を出しても継続しにくい

- 高1~高2のうちは2~3時間、毎日勉強しよう

- なるべく早いうちにスタディプランナーや記録アプリで習慣化を目指す

- やる気がでないこともある、モチベーション維持の工夫を試して取り入れよう